Кирейково (Ульяновский район Калужской области)

6,5 км ю-в Уколицы. Входит в состав сельского поселения "Поздняково". В XVII веке село входило в состав Дубенской засеки, которая была частью Козельской засеки в системе засечной черты Московского государства. "Лесная стража" засеки поддерживала засеку в надлежащем состоянии и осуществляла охрану государственной границы с Польшей с привлечением населения села.

В настоящее время село граничит с государственным природным заповедником «Калужские засеки»[1].

1874. Имелась Церковь Николая Чудотворца (1741)[2]. Ныне не существует. Справочно: В Ведомости о церкви Николаевской состоящей Козельского уезда Калужской епархии в селе Кирейково за 1915 и 1916 годы сказано, что каменная церковь в одной связи с каменной колокольней была построена в 1874 году прихожанами и добровольными тателями. Трапезная построена в 1896 году. в 1903 году тщением причта и прихожан была построена деревянная ограда вокруг церкви. Престолы: во имя свт. Чудотворца Николая; во имя святых благоверных Бориса и Глеба; в трапезной — в честь Покрова Божьей Матери

1876. Село имело районы Еловка, Воробьевка, Гарино, Цупруново, Романово, Горшечный[3]. Позднее эти районы села стали самостоятельными населенные пункты района.

1901. Крестьяне села Козельского уезда Калужской губернии пожертвовали 3000 рублей на устройство нового иконостаса и ремонта старого[4].

1913. Cело являлось волостным центром 2-го стана Козельского уезда Калужской губернии[5]

1941-1943. В селе Кирейково размещена одна братская могила и вблизи села два одиночных захоронения военного времени (до сентября 2014 неизвестные органам власти района). Дата перезахоронений в послевоенный период в Уколицу неизвестна.

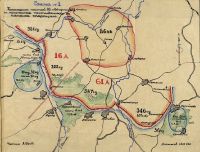

В период с 10 по 12 октября 1941 в районе Кирейково попали в окружения отступающие подразделения 79 полка войск НКВД 24 дивизия войск Народного комиссариата внутренних дел СССР по охране железных дорог. Место дислокации полка являлся г. Брянск-2. Многие военнослужащие пропали без вести. Далее село находилось под оккупацией до июля 1943 года. В определённые периоды времени село освобождалось войсками РККА.

Накануне наступательной операции Вермахта "Смерч" (10 августа 1942) южнее Кирейково располагалась сильная группировка сил и средств Вермахта, одна из них 56-я пехотная дивизия[6].

Освобождение села. Продолжая наступление, соединения 36-го гвардейского корпуса во взаимодействии с правофланговыми частями 61-й армии к утру 17 июля овладели крупным узлом обороны противника селом Кирейково[7]

Населенный пункт на топографических картах[править | править код]

Реестр воинских захоронений в районе села образованных в годы ВОВ[править | править код]

Положение братских могил по состоянию на июль месяц 1943 года (освобождение населенного пункта от немецко-фашистских оккупантов). Производилось перезахоронение в Уколицу (основной приемник перезахороненных), а также в Озерно, Ягодное, Середичи Хуторского с/с Болховского р-на Орловской области и Хутор Болховского района Орловского области (12 км южн. Кирейково). Дата перезахоронения неизвестна.

1942[править | править код]

Январь[править | править код]

- в Кирейково. Одиночная могила командира взвода 91 кавалерийской дивизии Генералова С. В. погибшего 10 января 1942.

- в Кирейково. Братская могила военнослужащих 91 кавалерийской дивизии погибших 10 января 1942: Завгородский (Завгородный) И. Ф. (политрук) — увековечен в Уколице (№ 481).

- под Кирейково. Оставлен на территории противника. Одиночная могила военнослужащего 91 кавалерийской дивизии Измагилова З. З. погибшего 11 января 1942 - увековечен в Уколице (№ 499)

- в Кирейково. Братская могила военнослужащих 1273 сп 387 сд погибших 21 января 1942: Богатырев Д.Н. (стрелок); Борулько Ф.Ф. (пом. ком. взвода); Ермашев В. И.; Казанцев П. С.; Кошитопа И. Л.; Марков А. Г.; Озерский А. П.; Сезько Г. Е.; Шеварев Г. В.. Увековечены имена на братской могиле в центре села.

- в Кирейково. Братская могила военнослужащих 666 отдельного сапбата 387 сд погибших 22 января 1942: Столяров В. А. - увековечен в Уколице (№ 1355).

Апрель[править | править код]

- в Кирейково. Одиночная могила командира отделения 346 сд Тарасова Я. М. погибшего 6 апреля 1942.

- дом лесника опушка леса. Одиночная могила сапера 1164 сп 346 сд Манахова Д. М. погибшего 9 апреля 1942.

Май[править | править код]

- дом лесника в лесу. Одиночная могила политрука 1168 сп 346 сд Цапана Ф. С. погибшего 28 мая 1942. Предположительно одиночная могила имеется на месте гибели по состоянию на август 2014 года.

Июль[править | править код]

- в лесу у дома лесника. Одиночная могила сапера 475 осапб 346 сд Гордеева И. З. погибшего 8 июля 1942 — увековечен в Уколице (№ 286);

- Братская могила военнослужащих 1164 сп 346 сд погибших 11 июля 1942: Акишкин П. А. - увековечен в Уколице (№ 58); Гиляжев А.И. - увековечен в Уколице (№ 350); Глебов М. М.; Заболотников А. И.

- возле Кирейково в лесу. Братская могила военнослужащих 1168 сп 346 сд погибших 11 июля 1942: Айчжанов И.; Асасков И. М.; Батищев П. А.; Беспалов А. Д. - увековечен в Уколице (№ 116); Галеев М. Ш. - увековечен в Уколице (№ 1659); Изотов С. П.; Исманов С.; Карибаев И.; Катемиров Б.; Кинжабаев М.; Клейнер С. Ц.; Колкомбеков К.; Королев И. Я. - увековечен в Уколице (№ 665); Костенко И. Т.; Маторов Н. Ф.; Меньщиков С. Г.; Скотников Л. Ф.; Сыздыков М.; Триумкомбилов Т.; Шувалов И. Г. - увековечен в Уколице (№ 1601).

- в лесу у дома лесника. Братская могила саперов 475 осапб 346 сд погибших 11 июля 1942: Васильев Т. Ф.; Курылев А. В.; Осипов И. Н.

- возле Кирейково в лесу. Одиночная могила наводчика 1168 сп 346 сд Курганов В. Ф. погибшего 11 июля 1942 - увековечен в Озерно (№ 541).

- перекресток дорог Ленинское-Кирейково. Одиночная могила командира взвода 1164 сп 346 сд младшего лейтенанта Московских Михаила Инокентьевича (из Братска) умершего от ран 11 июля 1942.

1943[править | править код]

Июль[править | править код]

Ниже перечисленные военнослужащие погибли при освобождении села. Однако возможны описки при составление донесения о безвозвратных потерях.

- 3 км ю-в Кирейково. Братская могила пулеметчика и стрелка 5 сд умерших от ран в период 10 июля 1943 — 20 июля 1943: Богданов А. М.; Куклин Н. Ф.

- в Кирейково. Братская могила № 1 военнослужащих 5 сд погибших 16 июля 1943: Акимов А. А. — увековечен в Уколице (№ 34); Верендягин С. А. — увековечен в Уколице (№ 256); Табакаев А. Е.

- в Кирейково. Братская могила № 2 военнослужащих 5 сд погибших 16 июля 1943 — 17 июля 1943: Аверин А. Н.; Анаркулов Р.; Андрюшенко А. М.; Аносов П. Н.; Бардин А. А.; Власов Н. А.; Горячев В. П.; Журавлев К. Г.; Илларионов М. Ф.; Козлов В. С.; Коровин Л. Н.; Королев А. Г.; Коршунов Н. С.; Кочетков А. П.; Кричевцев М. В.; Кудряев И. А.; Кузьмин И. Г.; Куликов П. Ф.; Кульмаметьев Н. Н.; Ломов Г. К.; Люков Ф. Е. — увековечен в Уколице (№ 799); Назаров Н. К. — увековечен в Уколице (№ 961); Пиляев Е. С.; Поваренкин А. П.; Потапов А. Е. — увековечен в Уколице (№ 1122); Сарикбаев Т.; Сиразудинов Г. К.; Сычугов И. Н.; Тараненко К. С.; Тюхай А. П.; Федорцев В. М.; Хоружий И. С.; Чуб Д. А.; Шахов Д. В.; Шопин Е. Д.; Шубников В. Г. — увековечен в Уколице (№ 1607).

- в Кирейково. Братская могила № 4 военнослужащих 21 сп 5 сд погибших 16 июля 1943: Абулгазимов С. (Абулгизимов С.); Малюгин Т. Ф.; Матвеев Г. С.; Омельченко М. И. — увековечен в Уколице (№ 1005); Семенов Г. М.; Яшкин А. Р.

- в Кирейково. Братская могила военнослужащих __ сп 5 сд погибших 16 июля 1943: Бакиев Н.; Джапаров Н.; Егоров Т. И.; Живарков Г. А.; Казаков В. Н.; Косенко И. А.; Назаркулов А.; Сарайкин Н. И. — увековечен в Уколице (№ 1324); Смирнов Ф. М. — увековечен в Уколице (№ 1318); Ходаев З. С.

- в Кирейково. Одиночная могила минометчика 5 сд Логиновского И. С. погибшего 16 июля 1943 — увековечен в Озерно (№ 609).

- в Кирейково. Одиночная могила стрелка 5 сд Скворцова Н. В. погибшего 16 июля 1943 — увековечен в Середичи (№ 107).

- в Кирейково. Братская могила № 3 военнослужащих 21 сп 5 сд погибших 17 июля 1943: Акимов М. Е. — увековечен в Уколице (№ 30); Ахмадулин Х.; Бельский К. Ф. — увековечен в Уколице (№ 169); Болдасов П. Д.; Ващенко С. С.; Джемагулов А.; Ейкалис С. Г.; Зоткин Ф. М.; Кондратов А. А.; Кудлай И. Г.; Кузьминых Н. К.; Медведев А. Н. — увековечен в Уколице (№ 865); Мустапин К.; Насекин Я. П.; Павличенко В. И.; Соколов А. Ф.; Султанов Д.; Тестов Н. И.; Чалин А. С. — увековечен в Уколице (№ 1549).

- в Кирейково. Братская могила военнослужащих __ сп 5 сд погибших 17 июля 1943: Азаренко К. Е.; Барков Н. В. — увековечен в Уколице (№ 134); Ереметов П. Г. — увековечен в Уколице (№ 415); Джабдарбенов А.; Колачев В. Т. — увековечен в Уколице (№ 553); Мелихов Г. И.; Очеретянский В. С. — увековечен в Уколице (№ 1014); Павлов Н. Н. (умер от ран); Ситахметов С. — увековечен в Уколице (№ 1337); Степнов И. С. — увековечен в Уколице (№ 1294); Шангулин С.

- в Кирейково. Братская могила № 4 военнослужащих 21 сп 5 сд погибших 17 июля 1943: Антонов И. Н.; Джумаев Т.; Жиделев Л. И.; Журавлев П. Т.; Сайфулин Х.; Филатов Н. А.; Чернецов И. И.

- лес ю-в села Кирейково по дороге на село Ногая по правую сторону. Одиночная могила командира расчёта 5 сд Фусаря Ф. К. погибшего 17 июля 1943 — увековечен в Ягодное (№ 509).

- в Кирейково. Братская могила № 4 военнослужащих 21 сп 5 сд погибших 18 июля 1943: Баймеженин К.; Гордиенко А. К.; Идрисов Г.; Котков Л. А.; Никифоров А. В.; Подмаско Н. А.; Свиридов М. Я. — увековечен в Уколице (№ 1301); Тарасов З. П.; Тарачов И. А.; Тиахбаев К.

- в Кирейково. Братская могила № 4 военнослужащих 4 ср 21 сп 5 сд погибших 18 июля 1943: Батранин Н. М. - увековечен в Хуторе (№ 1).

Оставлены на захваченной территории противником, захоронить не удалось[править | править код]

- 11 января 1942: Бутылин М. В.; Васильев Н. С.; Вершинин Н. М.; Гилизеев З.; Гладков М. М.; Карпов Г. Н.; Маныкин Г. Е.; Ольновский А. П. — командир эскадрона; Петров П. М.; Поспелов Е. М.; Хрипунов А. И..

- 13 января 1942: Нестеренко С. М.

Интересные факты[править | править код]

- До революции[8]:

- Для весенне-летних праздничных увеселений использовалось "рели", прототип "чертового колеса", состоящее из поднимающихся и опускающихся люлек с сиденьями, закрепленные между двух больших колёс, к которым крепились длинные палки, предназначенные для того, чтобы с помощью их можно было вращать колёса. На сиденьях размещались девушки и молодые женщины певшие качельные (рельные) лирические песни. Мужчинам вращавшие колёса "рели" платили по 10 копеек.

- Имелись курные избы, так как за трубу и окна брали налог.

- Шутили: "У нас петух кричит сразу на три губернии" (село находилось на стыке 3-х губерний, Тула, Калуга, Орёл).

- Название села от жителя-первопоселенца или хозяина по имени Кирей, производного от Кирилл.

- Самое высокое место в Калужской губернии местность в районе села Кирейково Козельского уезда 128 сажен высоты над уровнем моря[9].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ Калужские засеки государственный природный заповедник

- ↑ Церковь Николая Чудотворца в Кирейково

- ↑ Список населенных мест Калужской губернии. Издание 2 Калужского губернского статистического комитета. Калуга, 1897

- ↑ Церковныя вѣдомости, т.14, Синод, 1901

- ↑ Волостные, станичные, сельские , гминные правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения. Киев: Книгоиздательство товарищества Л.М. Фиш, 1913, с. 134.

- ↑ 56-я пехотная дивизия (56. Infanterie-Division)

- ↑ Сводка Информбюро за 16.07.1943.

- ↑ Андреева Е.Д. и др. Живая культура российской провинции. Калужский край. Козельский район. Этнографические очерки. М.: Институт Наследия, 1999, ISBN 5-86443-044-7

- ↑ Вусович А. Калужская губерния. Курс родиноведения для местных учебных заведений. Калуга: Типография А.М. Михайлова (дозволено цензурой. Москва, 30.12.1885), 1886, с. 5

Литература[править | править код]

- Андреева Е.Д. и др. Живая культура российской провинции. Калужский край. Козельский район. Этнографические очерки. М.: Институт Наследия, 1999, ISBN 5-86443-044-7, 255 с.

- Волостные, станичные, сельские , гминные правления и управления, а также полицейские станы всей России с обозначением места их нахождения. Киев: Книгоиздательство товарищества Л.М. Фиш, 1913, 196 с.

- Приложение к трудам, редакционным комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Том I. Извлечение из описаний имений, по Великороссийским губерниям. С-П.: Типография В. Безобразова и компании, 1860, 68 стр.